MCP server vs 工具 vs Agent 技能

MCP 伺服器、工具使用和 Agent 技能:了解現代 AI 開發的層次

AI 原生開發加速,越來越多工程師將像 Claude、Cursor 及 VS Code AI 擴充套件等工具整合進工作流程。但混淆亦常見:

- 甚麼才是 MCP 伺服器?

- MCP 工具 和伺服器有什麼不同?

- 當我們說 工具使用,指的是什麼?

- 甚麼是 Claude 程式碼技能?又有何定位?

- 何時該使用哪一種?

- 這些層次如何配合,處理真正的工程任務?

本文會清楚、實用地解釋這三個概念、界限,以及它們如何塑造新世代軟件開發。

MCP:三個元件,一種協議

MCP(模型上下文協議,Model Context Protocol)由 Anthropic 創立,是讓 AI 模型標準化地存取外部資源、API、工具、數據庫或內部系統的方法。

核心有三個要素:

- **MCP 伺服器:**一個向 AI 客戶端暴露能力的後端服務

- **MCP 工具:**由伺服器提供、可被呼叫的具體行動

- **MCP 提供者:**如 Claude Desktop、Cursor、VS Code 擴充套件等整合

而且,這些在 MCP 以外,但經常被混淆:

- **Claude 程式碼技能:**Claude 在 IDE 內建的程式智能

理解這些層次有助於你設計更好的 AI 工作流。

工具是什麼?(AI 工具通則)

在談 MCP 工具或 Claude 程式碼技能前,先要了解「工具」在 AI 世界裡的意義。

在現代 LLM 系統中,工具指的是:

AI 模型可呼叫的外部操作,使其能在現實世界中執行動作,不只是產生純文字。

工具賦予模型行動能力。工具可以是任何東西:

- 一個 API 端點

- 資料庫查詢

- 檔案系統操作

- 瀏覽器動作

- 執行程式碼

- 寄發電子郵件

- 建立用戶

- 互動雲端資源

- 呼叫 LLM 函數

當模型決定呼叫工具時,它就跳出了純語言,執行有實際影響的行動。

工具存在的原因

工具的出現,是因為純文字模型的能力很快會遇到天花板。

模型能解釋、推理、草擬程式碼,但不能真正 觸碰 你的系統。它不會自己查詢資料庫、變更檔案、呼叫 API、部署雲端、或執行多步驟的繁複操作。

當你將一系列工具交給模型,這些斷層便消失。模型獲得一個受控方式,能與真實基礎架構互動,同時你依然能嚴格設定它能做甚�麼及如何做。工具帶來了結構、安全,以及文字模型一直無法具備的執行層。

工具使用的核心思想

工具由契約定義:

模型看到這種定義時,能:

- 理解這工具能做什麼

- 判斷何時該使用

- 構建輸入物件

- 呼叫工具

- 把輸出結果帶去下一步

工具實際上讓 LLM 成為協調者。

重要界線

常有人誤解工具,覺得它比實際更強大。其實工具不是智能,不包含商業規則、權限、或工作流程邏輯。一個工具只是模型可呼叫的、細分的小操作,僅此而已。你看到的多步工作流、決策等,並非工具本身,而是模型把數個工具串連運用與推理。

工具在 agent 生態的意義

現代 agent 框架-OpenAI Functions、Claude Tools、MCP、LangChain-原理一致:LLM 只有能實際行動時才真正有用。只說話不夠,模型必須能入手現實世界。

工具正是讓這一切可能發生的那層。它們連接了模型推理與你系統的真實能力,並在受權管制下進行。這個橋樑使 AI 不再只是被動產生文字,而是成為能提取數據、變更檔案、協調工作流、甚至觸發後端流程的操作員。

因此,工具使用已悄然成了今日幾乎所有嚴肅 AI 應用的基礎,從 IDE 助手、後台自動化到 DevOps copilots、IAM 自動化、數據 agent 和企業級工作流引擎。MCP 正是在這基礎上,為這些工具的暴露帶來一致的協議,標準化模型發現與互動真實系統能力的方式。

MCP 伺服器:AI 的後台能力層

你可以把 MCP 伺服器想像成,一個向 AI 助手暴露經過精選的能力的後端服務。不是讓模型無限制隨意存取系統,而是把你願意讓它使用的一部分包裝起來:內部 API、身份認證邏輯、資料庫操作、業務工作流或權限驗證等。

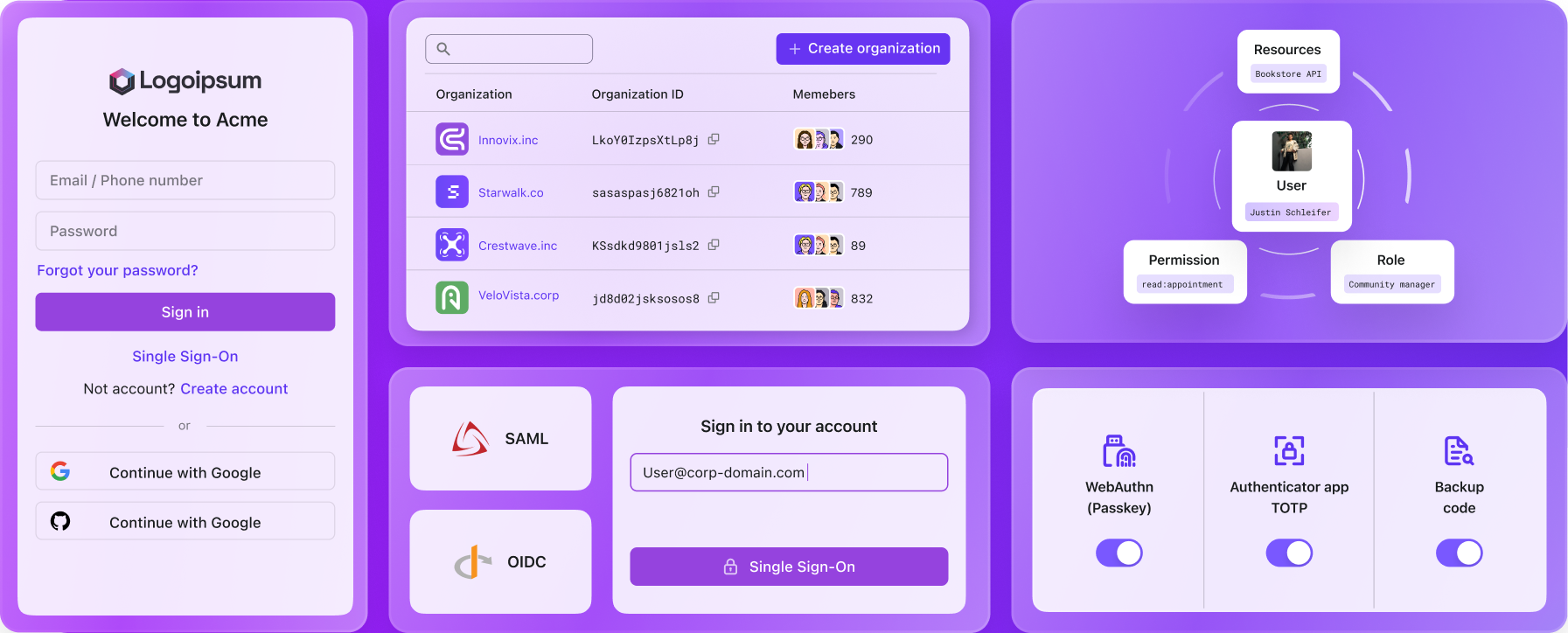

例如,一個 IAM 平台(如 Logto)可藉此暴露如下操作:

- 列出/建立組織

- 產生組織或 M2M Token

- 檢查用戶對 API 的存取權

- 讀取應用程式設定

- 根據租戶設置產生安全後端程式碼

MCP 伺服器價值在於這些能力的結構化管理。

不用到處散布整合,每樣能力都在一個定義明確的接口後面。這帶來數個實際好處:

- 多個 AI 客戶端能重用同一後台邏輯

- 安全和權限界線集中管理

- 對每個 agent 保持一致契約

- 企業系統更嚴格地控管 AI 可執行的操作

因此,MCP 伺服器特別適合需要正確性和存取控制的場景-身份系統、支付、CRM、DevOps 和內部管理工具。

MCP 工具:暴露給 AI 的原子行動

上一節說了工具,工具不是伺服器,而是伺服器內部的單一行動。

工具範例:

create_organizationinvite_memberlist_applicationsgenerate_backend_snippetinspect_user_access

工具特性:

- 小型化

- 無狀態

- 方便 LLM 呼叫

- 可組合成複雜工作流

但不會自行維護上下文或提供安全政策。它們只是經由 MCP 暴露的「函数」。

Claude 程式碼技能:IDE 智能層

Claude 程式碼技能不是 MCP 的一部分。

它是 Claude 在如下環境的內建能力:

- Cursor

- Claude Desktop

- VS Code / JetBrains 編輯器

程式碼技能範例:

- 讀取整個倉庫

- 跨多檔案編輯

- 產生新模組

- 偵錯日誌

- 程式碼重構

- 跨檔案執行任務

Claude Code 無法做的:Claude 程式碼技能不能管理組織權限、存取租戶數據、執行安全商務流程、直接呼叫你的內部基礎架構、或修改受保護的生產資源。這些正正是 MCP 存在的原因。

關係圖像化

簡單講:

- Claude 程式碼技能 = 程式推理

- MCP 工具 = 行動

- MCP 伺服器 = 能力 + 安全 + 業務上下文

它們互補,而非互相取代。

為何 MCP 伺服器成為企業 AI 的進入門檻

MCP 伺服器解決了 AI 開發的一個基礎問題:模型對你的內部系統一無所知,除非你用結構化、安全的方式把那些資源暴露給它。否則,模型只能猜、套公式、或產生根本無法執行的指令。

MCP 伺服器正是這條缺失的橋。你可在可控的地方暴露內部功能,用自己的規則,同時確保安全邊界。這樣設定後,模型能獲得真實能力,也絕不會繞過現有基建或權限邏輯。實際上,MCP 伺服器讓你:

- 安全曝光後台功能

- 對每項行動套用身份驗證與授權

- 為多個 AI agent 維持統一接口

- 支援多步驟工作流,而非將邏輯寫在 prompt

- 讓模型有真正權力,但始終在定義好的範圍內

這亦解釋了像 Logto 這類 IAM 平台和 MCP 的天然結合。

像權限、Token、組織、Scope、M2M 流程這些概念,正好可映射到 MCP 伺服器設計要鞏固的安全保證,令身份認證成為安全 AI 執行的骨幹。

什麼時候用 MCP 伺服器、工具或 Claude 程式碼技能?

| 場景 | ��最佳選擇 |

|---|---|

| 跨多檔案程式碼編輯 | Claude 程式碼技能 |

| 執行簡單行動 | MCP 工具 |

| 曝露安全企業流程 | MCP 伺服器 |

| 整合內部後台能力 | MCP 伺服器 |

| 構建 AI 驅動產品功能 | MCP 伺服器 + 工具 |

| 讓開發者在 IDE 互動基礎架構 | Claude 程式碼技能 + MCP 伺服器 |

| 執行身份/存取權限操作 | MCP 伺服器 |

未來:三層協同運作

最強大的 AI 系統會結合三者:

- Claude 程式碼-程式推理與重構

- MCP 工具-原子級行動

- MCP 伺服器-安全的後台功能

合起來能做到:

- IDE 智能

- 可執行工具

- 企業級能力

這個組合把 AI 從「有用的聊天機器人」轉變成:

- IAM 運維

- DevOps 助手

- 後台自動化引擎

- 工作流執行器

對於像 Logto 這樣的平台,更成為身份與授權的自然分發層。

最後總結

MCP 伺服器

一個向 AI 曝露安全系統能力的後端服務。

MCP 工具

伺服器提供的原子行動,等同可呼叫的函數。

Claude 程式碼技能

理解程式並進行高階編輯的 IDE 智能-但本身不能存取安全系統。

三者合一:AI 能理解你的程式碼(Claude Code)、執行精確行動(工具)、並用內部系統跑安全流程(MCP 伺服器)。

這正是新一代 AI 驅動開發的基石。